Il Baliaggio del Militare Ordine dei Cavalieri del tempo di San Giovanni di Gerusalemme della SS. Trinita' di Venosa

Cabreo Gerosolimitano Cicinelli 1774 - Fondo Corporazioni Religiose Volume n. 200. Aut. n. 1342/2015.

Fu verso la fine del secolo XIII, nel settembre del 1297, durante il Magistero di Guglielmo di Villaret, che papa Bonifacio VIII, considerando che l'Ordine aveva perso molti beni Palestina, per consentirgli di poter continuare la sua mirabile opera, con Bolla emanata da Orvieto il 22 settembre unì alla Mensa Magistrale la Abbadia della SS. Trinità di Venosa che, col Monastero, apparteneva ai monaci benedettini.

In seguito a tale cessione il Gran Consiglio, a mezzo del suo Gran Maestro, dispose che tutti i beni della cessata Abbadia fossero amministrati e retti dal maestro percettore generale degli Spedalieri al di quà del Faro(1) , Frà Bonifacio di Calamandrana.

Fu in seguito stabilito che detto ricchissimo patrimonio, prima trasformato in Commenda e poi in Baliaggio, come vedremo, secondo le norme interne dell’Ordine, dovesse essere amministrato da dignitari quali delegati del Gran Maestro, a disposizione del quale e dello stesso Ordine dovessero essere rese le rendite.

Queste ultime, nei casi normali, dovevano essere impiegate per la gestione dell'Ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme e per il sostentamento dei religiosi che celebravano “i divini offici” e accudivano al culto della SS. Trinità.

Infatti la citata bolla di Bonifacio VIII stabiliva, tra le altre cose, la costituzione di un Capitolo formato da 12 frati cappellani appartenenti all’Ordine giovannita, cui era assegnato il compito di mantenere ed esercitare, nella balivale chiesa della SS. Trinità, il culto divino e per assolvere agli obblighi dei legati con la celebrazione e dei sacri uffici in suffragio delle anime degli antichi fondatori.In ogni modo, tale cospicuo patrimonio, che era composto da vasti corpi demaniali, entrate in tersatici, pascoli, censi e altre prestazioni e canoni, di varie regalie, diritti e giurisdizioni feudali su diverse terre, casali, castelli e città sparse in Basilicata, Capitanata, Terra di Bari, Terra di Otranto e Valle di Grati in Calabria, ebbe la sua prima configurazione fino a quando il Gran Magistero non credette opportuno smembrarlo per formarne una grande Commenda, poi diventata Baliaggio, e diverse piccole Commende(2) di varia entità a beneficio di semplici commendatori.

E così avvenne che, lasciando raggruppati i beni di Venosa, quegli altri sparsi nelle lontane provincie o furono riuniti in modo da costituire commende indipendenti o andarono ad ingrossare commende e dignità già esistenti come il Priorato di Capua, quello di Barletta e il Baliaggio di S. Eufemia.

Le rendite della Commenda di Venosa fino al 1419 erano dovute al Gran Maestro dell’Ordine, e i suoi successori del primo dignitario locale altro non erano che i delegati, che dovevano mettere a disposizione dell’Ordine tutte le entrate della Commenda che, come abbiamo visto, venivano utilizzate sia per le necessità dell’Ospedale di Gerusalemme che per quelle della chiesa balivale della SS. Trinità.

La stabile presenza del dignitario che esercitava la sua autorità da monastero annesso all’Abbazia della Ss. Trinità, con tutto l’apparato dei frati cappellani, chierici e sovrannumerari, faceva presagire un periodo di rinnovato splendore per l’Abbazia. In questa prima residenza i dignitari, poi Balì, dimorarono per oltre cento anni, circondati dal rispetto e dalla devozione della popolazione locale.

A partire dalla seconda metà del XV secolo, in pieno periodo aragonese, la commenda di Venosa, non più dipendente dal Priorato di Barletta, assunse al rango di vero e proprio baliaggio, perché i dignitari incaricati della sua amministrazione erano anche balì di Gran Croce, quindi membri effettivi del Gran Consiglio Magistrale dell’Ordine, e di fatto aspiranti al titolo di Gran Maestro. Ragion per cui, il balì per il proprio status ebbe la speciale concessione di essere assimilato nelle prerogative, dignità e preminenze ai Priori.

In questo periodo, quasi sicuramente, si effettuò il trasferimento di tutta la struttura amministrativa e di rappresentanza dal monastero alla nuova sede, «un nobile Palagio in mezzo della nuova città», dove il Balì poteva difendere meglio i propri interessi e quelli più generali dell’Ordine(3).

Nel corso di questi anni la cronaca coeva, ci consegna esempi di eroismo da parte di alcuni Balì di Venosa, come il caso di frà Consalvo Vela, impegnato nella strenua difesa dell’Isola di Rodi, allora sede del Gran Magistero, assediata dalle armi del Sultano Maometto II. Ad un altro Balì di Venosa, fra Leonardo di Prato da Lecce, illustre cavaliere, uomo d’armi e abile diplomatico, in precedenza a servizio della Repubblica di Venezia, si deve la temporanea pacificazione con le armate musulmane. Sul piano generale, nel 1521 il Gran Maestro Villers de l’Isle Adam decise di avviare una profonda ristrutturazione delle strutture periferiche dell’Ordine.

In tale quadro dispose che i titolari dei baliaggi e commende, facessero obbligati a compilare, ogni venticinque anni, un inventario di tutti i beni, mobili e immobili, sottoposti alla loro amministrazione.

Questi inventari, detti Cabrei, nel Regno di Napoli venivano redatta in froma pubblica e veniva autorizzata dal delegato dell’Ordine che sedeva nel Sacro Regio Consiglio.

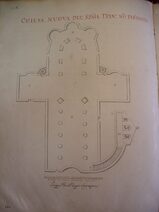

Già a partire dal XVI secolo i cabrei erano corredati da mappe che raffiguravano non solo i fondi rustici, ma anche il patrimonio edilizio. In ragione di ciò, essi rappresentano una fonte straordinaria per lo studio e la conoscenza delle dinamiche locali delle singole unità “amministrative” e per la stessa conoscenza della cronologia dei dignitari succedutisi nel corso dei secoli. In particolare dalla consultazione di un esemplare di questi, il cosiddetto Cabreo Cicinelli (del quale è possibile vedere alcune immagini), da nome del balì che lo commissionò all’agrimensore venosino Giuseppe Pinto, frà don Giuseppe Maria Cicinelli(4), ricaviamo l’effettivo assetto della proprietà fondiaria del Baliaggio, con le relative rendite.

Esso, inoltre, riporta la descrizione precisa del palazzo balivale, ecco alcuni stralci «palazzo balivale, con portone, e cortile coverto, e scoverto, sito nel ristretto della parrocchia di S. Martino, consistente in più membri superiori, ed inferiori, li superiori sono, una sala, tre camere, un’altra sala, con due camere, e focagna(5), fatte a lammie, che si dice, il quarto nuovo, sotto del quale vi sono due stanze grandi, anche a lammia, di sotto, e di là delle stesse, un stallone, che sporge alle coste del Reale, dentro il portone, vi sono altre tre stanze, col comodo o palazzo a man dritta, del cellaro, e grotte, stalleta, colla sua pagliera, situata di sotto la gradinata di detti vi è la cisterna d’acqua, e fontana; e d uscendo da cortile coverto, e scoverto, nella pubblica strada, salendo per essa a man sinistra, vi sono di sotto del quarto vecchio quattro abitazioni, che tengono l’uscita in detta strada maggiore, e più sopra attaccato alle medesime, vi è la chiesa sotto il titolo della Decollazione di S. Giovanni Battista, con suo piccolo campanile…».

Alcuni anni dopo, nel 1798, Napoleone Bonaparte impegnato nella campagna d'Egitto, riuscì a espugnare l’isola di Malta, a impadronirsi di tutti i beni dell'Ordine a decretarne la soppressione.

Successivamente, nel corso del cosiddetto Decennio francese, nell’ambito della più ampia operazione di riforma varata tra il 1806 e il 1808, furono soppressi anche i Priorati e quindi abolito e soppresso anche il Baliaggio di Venosa, i cui beni mobili e immobili furono assegnati dapprima al Real Demanio e di seguito andarono formare la dotazione dell’Ordine Reale delle Due Sicilie.

Alla Chiesa della SS. Trinità, con i soli frà –cappellani e il Priore appartenuti al soppresso Ordine melitense, privati del loro primitivo lustro, fu mantenuto il culto, ma il suo progressivo stato di abbandono la rese via via inutilizzabile, anche se era stata posta sotto la regia tutela, come Chiesa di Juspatronato Regio. Finiva così la lunga stagione di fattiva presenza dei Cavalieri Giovanniti a Venosa.

(1).jpg)

Cabreo Gerosolimitano Cicinelli 1774 - Fondo Corporazioni Religiose Volume n. 200. Aut. n. 1342/2015

(1)La prima strutturazione territoriale dell’Ordine – come è ampiamente noto – prevedeva la suddivisione in Lingue, cioè nazioni,

Priorati e Precettorie.

(2)L’istituto della Commenda – carica onorifica con annessi beni e rendite, conferite pro tempore ai Cavalieri che si fossero resi meritevoli per anzianità e particolari benemerenze – era alla base della organizzazione territoriale e amministrativa della Religione Gerosolimitana; Cfr. N. MONTESANO, L’inedita commenda giovannita di San Giorgio di Chio di Venosa, in LEUKANIà, a. VIII 008), nn. 3 – 4, Potenza, 2008, pp. 38 – 48.

(3)Il Palazzo secondo una descrizione successiva del canonico venosino, Giuseppe Crudo, ricavata dalla consultazione di documenti ormai scomparsi, era situato nel tenimento dell’allora parrocchia S. Martino, nel cuore della Città, provvisto di atrio coperto e cortile, di magazzini e scuderie, di pozzo e cantine, con annessa una cappella interna e una esterna, con appartamenti imponenti ai piani superiori.

(4)Nobile patrizio napoletano, prese possesso del Palazzo balivale nel 1773,

(5)Comunemente sinonimo di caminetto.